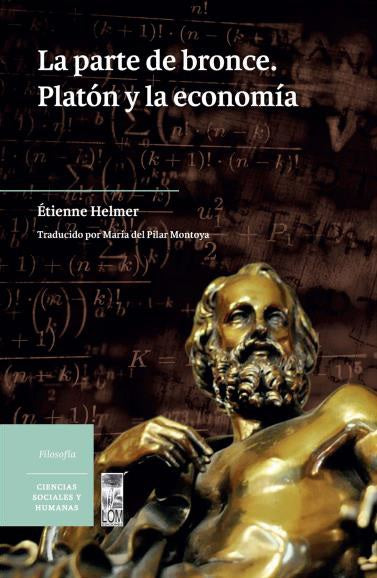

Sobre el libro "La parte de bronce. Platón y la economía" de Etienne Helmer

Por Jesús Bermejo Tirado, Universidad Carlos III de Madrid.

El ensayo que a continuación reseñamos se sitúa en la intersección de dos campos de investigación que pueden considerarse -sin miedo a exagerar- entre los más densamente tratados en la historia de la investigación sobre el mundo clásico. El primero de ellos es el pensamiento platónico. Dado que no soy un especialista en esta área de conocimiento, ni siquiera voy a intentar situar mínimamente este libro en el complejo contexto académico de estudios sobre Platón. El segundo de estos campos es el de los intensos -aunque no tan crudos como antaño- debates sobre la economía de la Antigüedad. Esta confluencia ya hace que el libro tenga un gran interés para cualquier estudioso del mundo antiguo.

Un primer punto sobre el que me gustaría llamar la atención es la escasa atención recibida por la historiografía precedente sobre la relación entre Platón y la economía. Apenas unos pocos trabajos (ESPINAS 1914; BODÉÜS 1985; DANZIG-SCHAPS 2001; FÖLLINGER 2016), casi todos ellos breves aportaciones en forma de capítulos o artículos. Para llenar este vacío de investigación, en los últimos años, el autor de este libro -el Prof. Étienne Helmer, Catedrático de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico- ha desarrollado diversos trabajos de investigación que finalmente desembocaron en la publicación de una síntesis monográfica -publicada inicialmente en francés por la Libraire Philosophique Joseph Vrin en 2010- que ha sido merecedora de una traducción en español a cargo de la editorial LOM Ediciones, radicada en Santiago de Chile.

La tesis central de este ensayo es relativamente sencilla: en contra de lo que piensa una gran parte de la investigación precedente, el pensamiento de Platón contiene diferentes elementos que permiten afirmar la existencia de un corpus coherente de teoría económica netamente platónica. El libro adopta una visión más filosófica del estudio de la economía antigua que va a contracorriente de la investigación más reciente sobre este tipo de cuestiones, más centrada en buscar indicadores empíricos adecuados para la aplicación de modelos econométricos basados en una concepción neoclásica (en la acepción modernista del término) de la economía (ejemplificada por ejemplo en muchos de los capítulos de la Cambridge Economic History of the Graeco-Roman World). Partiendo desde una perspectiva más antropológica, Helmer nos propone una relectura de varios conceptos esenciales del corpus filosófico platónico en clave económica. Sin embargo, la principal implicación de este proyecto es la constatación de la existencia de un pensamiento económico coherente registrable, al menos, desde la Grecia clásica, lo que contraviene una parte muy importante de la historiografía sobre la economía del mundo antiguo.

El primer capítulo del libro, elocuentemente titulado Economía: hacer y deshacer la ciudad, nos plantea una definición alternativa de la polis en tanto que synoikia, es decir, como un fenómeno de convivencia de varios oikoi con el objetivo de optimizar las posibilidades de cubrir las necesidades materiales para que permita asegurar la subsistencia de todos los núcleos domésticos. Esta concepción supone la base que sustenta el planteamiento de una economía política (otra vez en la acepción modernista del término). Como el propio Platón afirmó en varias ocasiones (Rep. II 358c, 372c-373e, 365b), la configuración económica de la ciudad plantea una contradicción dialéctica implícita puesto que, si la asociación de muchos oikoi genera mayores posibilidades productivas, también engendra una dinámica centrípeta o de competición entre todos ellos. Esto tiene efectos negativos sobre la cohesión políticosocial de la ciudad.

Esta forma de concebir la polis en términos político-económicos, se articula -dentro del pensamiento platónico- según una antropología simbólica de la ciudad basada en la metáfora corporal. La polis aparece un cuerpo con sus necesidades materiales básicas, pero también acechada por vicios y tendencias a la corrupción. De esta manera, Platón introduce la concepción de “ciudad sana”, aquella cuyos oikoi se limitan a cubrir de forma frugal sus necesidades básicas (lo que implica un claro matiz ascético vinculado a la virtud). Por oposición, se infiere la existencia de “ciudades enfermas” en las que los oikoi se dejan llevar por la pleonexia, el vicio relativo al hambre desmesurada que induce a la acumulación de bienes más allá de la necesidad de subsistencia. Del mismo modo que la pleonexia se manifiesta de forma instintiva en la conducta de muchas personas, los fundamentos económicos de la polis pueden generar un afán acaparador que acabe por restar recursos al esfuerzo público.

A partir del establecimiento de esta antropología económica, el segundo capítulo del libro está destinado a discutir algunos mecanismos esenciales del funcionamiento de la economía política platónica utilizando varios ejemplos extraídos de los textos. Para articular esta discusión, el autor del libro fija su atención en las críticas que el filósofo esgrime contra los pensadores sofistas. Según Helmer, los sofistas pueden considerarse como filósofos comerciantes cuya actividad está guiada más por sus propios intereses privados que por el desarrollo comunitario por medio de la extensión de la virtud del conocimiento filosófico. En un pasaje realmente interesante del libro (101-108), Helmer nos propone la reinterpretación de la visión platónica de los filósofos sofistas como especuladores «hábiles para vender su saber como comerciales pero incapaces de inculcar la habilidad de producir verdadero conocimiento en sus discípulos».

En oposición a esta dimensión especuladora de los sofistas, Platón nos presenta a Sócrates como ejemplo de praxis filosófica orientada al procomún. Sin embargo, una virtud así «surge muy pocas veces entre los hombres y en pequeño número» (Rep. VI 491a-b) por lo que es poco realista aspirar a que este modelo virtuoso de economía política se imponga de un modo orgánico. La única salida pues, según el filósofo, sería la de limitar el espacio que en ella ocupa lo superfluo, evitando la práctica de la sofística y los regates que genera (109). Trasladando este mismo principio a la esfera de la teoría política, el final de este segundo capítulo está dedicado a evaluar la posible aplicación de mecanismos de regulación económica en los distintos tipos de régimen político que caracterizan a las ciudades empíricas en el contexto de la República. Aquellas ciudades con regímenes tiránicos son aquellas en que sus gobernantes actúan más preocupados por el enriquecimiento personal que por el desarrollo isonómico de los ciudadanos. Según el filósofo, esta tendencia a la pleonexia condenó a muchos regímenes tiránicos del periodo arcaico a sucumbir a la pujanza de otras ciudades con modelos económicos más comunitarios. Para ilustrar esta idea, Helmer reinterpreta el caso de la Atlántida como ejemplo de polis en la que los ciudadanos se consideraban a sí mismos como miembros de oikoi competidores antes que conciudadanos.

Finalmente, el tercer capítulo del libro está destinado a exponer y comentar las recetas esbozadas por Platón para el desarrollo de una economía política verdaderamente comunitaria. El punto inicial de esta discusión se refiere a los diferentes modos de conceptuar lo público y lo privado en el marco del pensamiento platónico. Para Platón, el oikos es la institución económica fundamental, la célula básica de la estructura económica de la polis. Sin embargo, a diferencia de lo que nos plantea el pensamiento aristotélico (BRENDAN NAGLE 2006), el propio oikos también puede ser considerado como una especie de ciudad en miniatura. La crítica aristotélica a este principio (Pol. I 1, 1252a) sirve a Helmer como fundamento de la necesidad de la creación de un kleros como órgano político regulador destinado a imponer normas encaminadas a limitar el afán de enriquecimiento privado dentro de la ciudad. Este kleros platónico podría ser definido como la agrupación de todas las parcelas o fincas asignadas a cada oikos dentro de la polis. Esta distribución debe ser justa e isonómica, para evitar la creación de oligopolios. Se entiende que la asignación de los kleroi debe hacerse en función de clases censitarias por las que los que más tienen serán los que más aporten y los que menos tienen y más necesitan puedan recibir recursos redistribuidos de la misma proporción. Con esta visión Platón plantea la necesidad de politizar la actividad económica de los ciudadanos de tal modo que las tendencias perniciosas asociadas a la pleonexia de determinadas familias puedan quedar desdibujadas en el seno de un proyecto político isonómico considerado como un gobierno ideal.

La tesis que propone Helmer en este capítulo sugiere que, del mismo modo que en textos como la República o las Leyes es posible registrar la descripción de un modelo ideal de gobierno, atendiendo a los argumentos anteriormente expuestos, se podría afirmar que estos modelos políticos virtuosos también se caracterizan por la creación de diferentes dispositivos políticos orientados a la regulación de la iniciativa privada en el seno de la ciudad. La revisión de los textos de Platón en clave económica que nos propone este libro, nos permite vislumbrar las raíces platónicas del pensamiento económico socialista. La lectura del libro de Helmer nos sugiere la pertinencia de articular un proyecto de investigación ambicioso para esclarecer de forma pormenorizada las raíces platónicas del socialismo utópico y, por ende, del propio pensamiento filosófico de Marx. Un horizonte de investigación para el que este libro que aquí hemos reseñado habrá de servir como punto de referencia ineludible.

Bibliografía

Bodéüs, R. (1985), «L’Animal politique et l’animal économique», en A. Motte y C. Rutten (eds.), Aristotelica. Mélanges offerts à Marcel De Corte , Bruxelles, 65-81.

Brendan Nagle, D. (2006), Household as The Foundation of Aristotle’s Polis , Cambridge.

Danzig, G. y Schaps, D. (2001), «The Economy: What Plato Saw and What he Wanted», en F.L. Lisi (ed.), Plato’s Laws and Its Historical Significance , Sankt Augustin, 143-147.

Espinas, A. (1914), «L’Art économique dans Platón», Revue des Études Grecques 27, 105-129.

Föllinger, S. (2016), Ökonomie bei Platon , Berlin-New York.